在日常工作和生活场景中,远程操作计算机的需求日益普遍。部分使用者在完成远程协助后,常对数据安全存在疑虑。实际上这类技术应用具有完善的安全机制,用户通过正规渠道获取授权软件,并与可信对象建立连接时,信息安全能够得到有效保障。

远程操作潜在风险分析

有观点认为远程连接可能导致设备完全暴露,重要资料面临泄露风险。特别是当控制端存在异常操作时,是否可能通过远程通道植入恶意程序成为关注焦点。这种担忧源于对技术原理的不完全认知。

现代远程控制技术采用多重防护设计保障安全。从协议架构层面分析,主流系统均配置了传输加密与权限管控模块。具体表现为:所有数据交互均通过加密隧道传输,系统底层协议已预设文件传输白名单机制,非授权格式文件无法通过远程通道进行传输。这种设计从根本上阻断了病毒程序的传播路径。

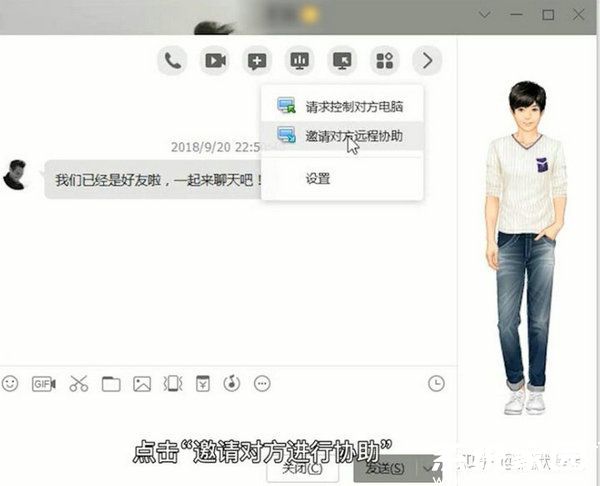

针对隐私泄露的担忧,需明确远程控制需经双重确认流程。被控端必须主动开启权限并保持连接状态,操作过程中可实时查看控制端行为轨迹。当授权对象为可信联系人时,数据安全系数显著提升。系统还配备即时断开功能,用户发现异常操作可立即终止会话。

从实际应用角度观察,企业级远程方案已集成屏幕水印、操作审计等防护功能。个人用户可通过设置临时访问密码、限定操作时长等方式强化防护。设备持有者始终掌握主导权,可随时查看连接日志并管理授权设备列表。

选择合规软件是确保安全的重要前提。正规厂商的远程工具均通过国家信息安全认证,采用银行级数据加密标准。用户应避免使用来历不明的破解程序,定期更新安全补丁,同时注意设置高强度验证密码。只要遵循规范操作流程,远程控制技术完全能够实现高效与安全的平衡。

AI公文写作助手苹果版高效创作方案

AI公文写作助手苹果版高效创作方案 便签日记高效记录生活必备工具

便签日记高效记录生活必备工具 智轨通App地铁出行智能乘车助手

智轨通App地铁出行智能乘车助手 袋鼠点点短视频海量资源随心看

袋鼠点点短视频海量资源随心看 废文网小说资源库与阅读社区

废文网小说资源库与阅读社区 电动车换电服务平台使用

电动车换电服务平台使用 花椒直播实时互动与萌颜

花椒直播实时互动与萌颜 追剧影视大全2024年新版上线

追剧影视大全2024年新版上线